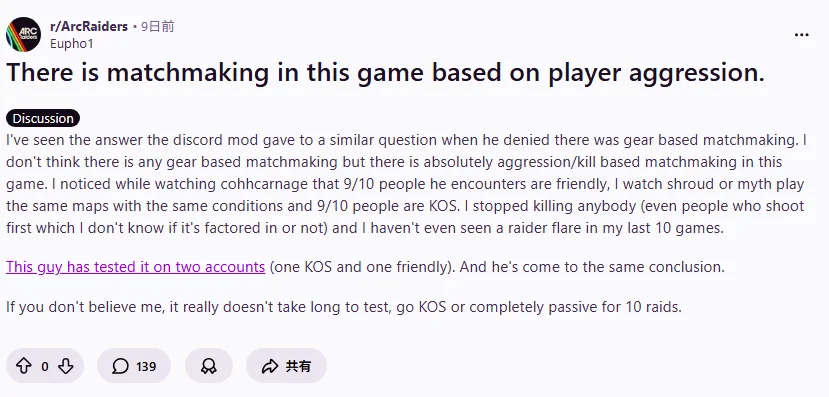

Redditで議論されていて面白かったので、少し視点を広げて整理してみました。

単純にPVPがゲーム体験として損、得という話でなく、戦利品ベースの話です。

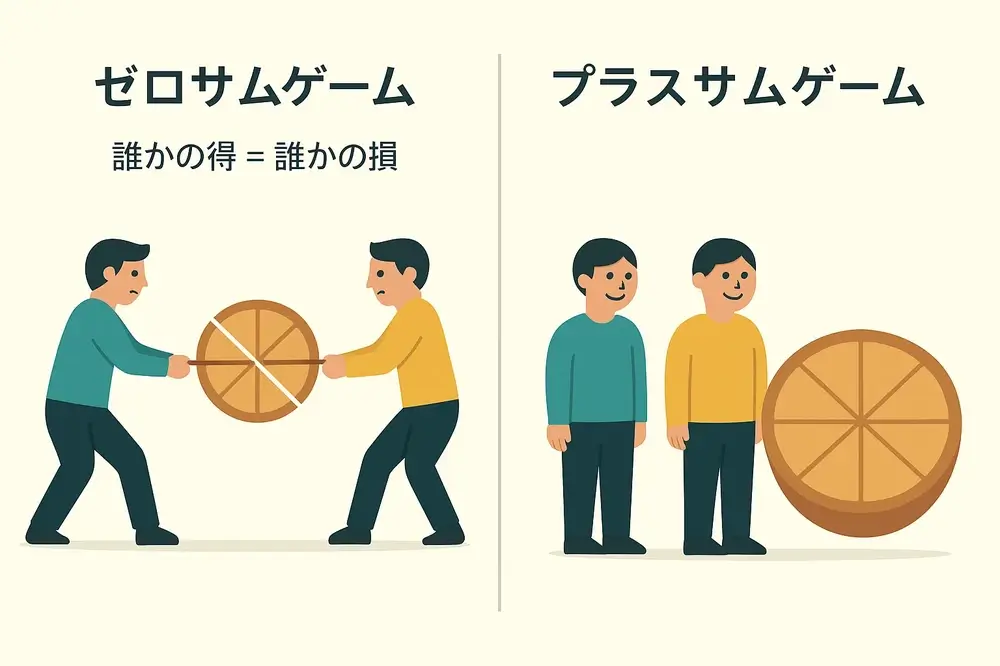

まず初めに、ゼロサム・プラスサム理論について解説します

ゼロサム・プラスサムとは?

ゼロサムゲームとプラスサムゲームは、「勝った人」と「負けた人」の話ではなく、「その場にいる全員の得・損を合計したときにどう見えるか」という分類です。

- ゼロサム=「取り分の総量は増えない。誰かの得は誰かの損」

- プラスサム=「取り分の総量が増える。みんなの合計が大きくなる」

これだけです。

ゼロサムは限られたパイの奪い合い。

プラスサムはパイ自体がそもそも大きい。

タルコフみたいな脱出ゲームは「ゼロサム」寄りです。

タルコフ的モデル(ゼロサム寄り)

- マップ上の戦利品量は限定的

- 他プレイヤーを倒すと、そのプレイヤーが集めていた戦利品を奪える

- 一度死んだプレイヤーは、そのレイドでの戦利品をすべて失う

この場合、あるプレイヤーが敵を倒して奪った分だけ、自分の得が増える、同時に倒された側はそれだけ損をする。

マップ全体で見て、戦利品(物資)の総量は大きくは変わらず、プレイヤー間で再分配されているだけ、と見なせます。

そのため「他人を倒して奪う」こと自体が、かなり直接的に自分の期待値を押し上げる結果となります。

ゼロサム寄りのゲームでは、PvPがそのまま取り分を増やす合理的な手段になりやすい。

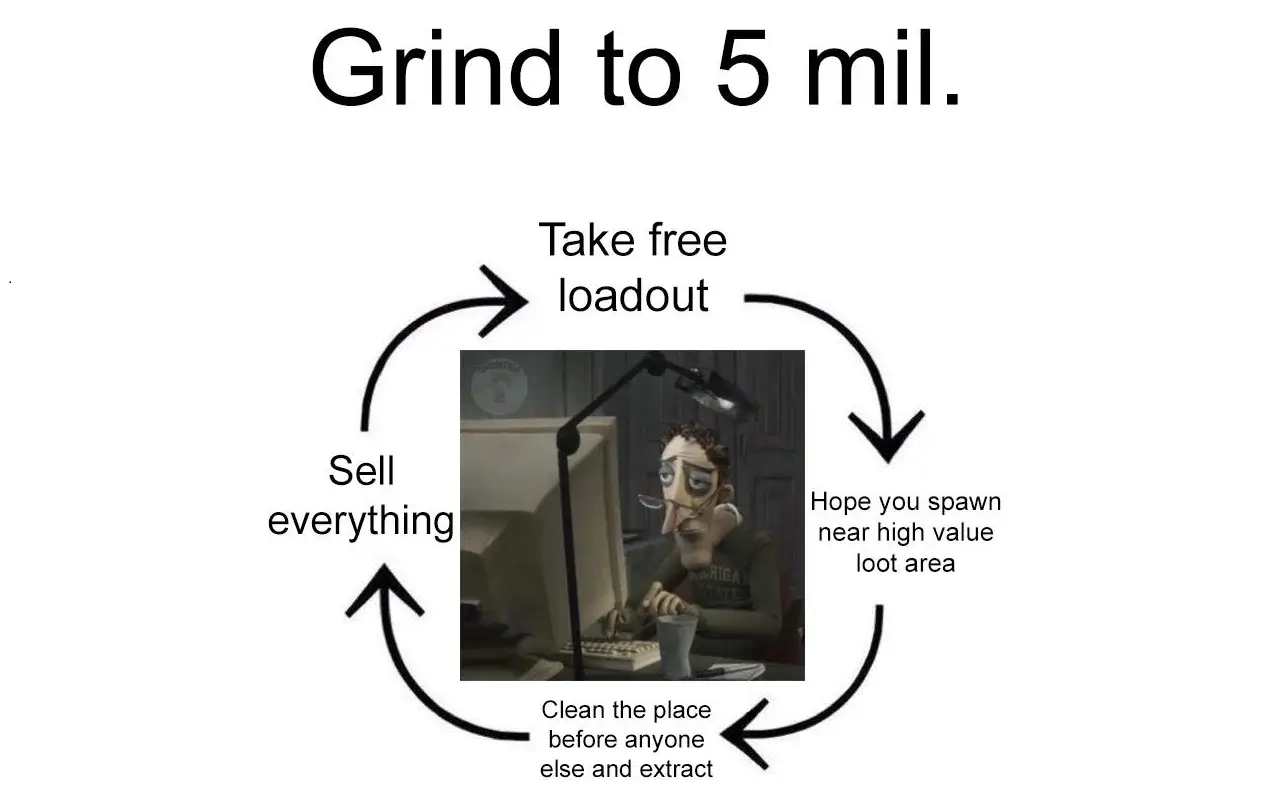

ARC Raiders的モデル(プラスサム寄り)

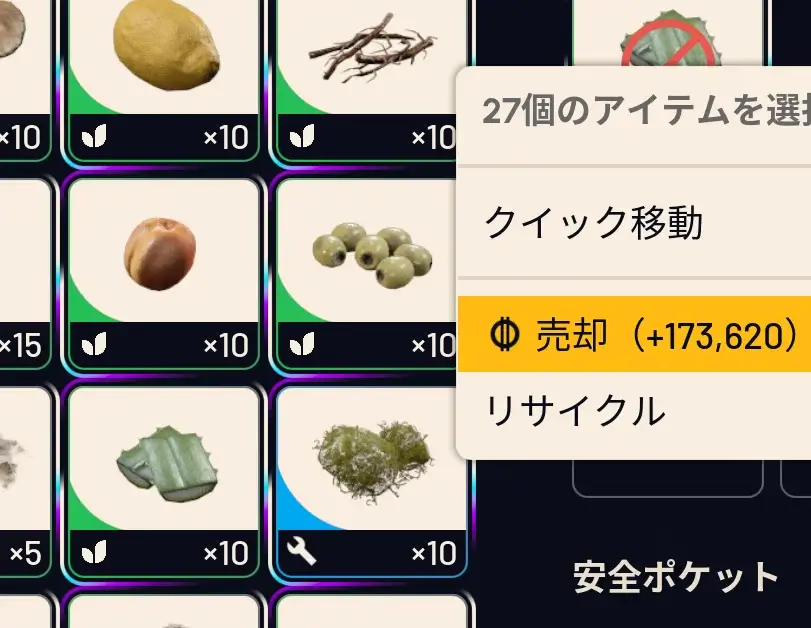

- マップには、複数チームが満足に漁ってもなお余る程度の戦利品がある

- インベントリ枠が限られているので、そもそも全部は持ち帰れない

- 戦闘に時間とリソースを使うより、その時間を使ってフィールドの物資を漁った方が、安定して得られる期待値が高い

- PvP が発生すると、複数チームが全滅し、地面に落ちた戦利品の多くは誰にも持ち帰られずに消える

レイド全体で見ると、本来なら生存して各自が持ち帰れたはずの戦利品の合計が、PvP によって大きく削られている、という見方になっています。

この場合、PvPは「全体のパイを増やす行為」ではなく、「全体のパイを削る行為」に近づきます。

「撃たない戦略」とゲーム理論上の均衡

プラスサムな状況がある時、「お互いに攻撃しない」という選択肢が、理論上は合理的になる場面が出てきます。

- 互いに攻撃しない場合

- 各チームは安定して戦利品を集め、一定の価値を持ち帰る。レイド全体の合計も最大に近づく。

- 一部のチームだけが攻撃的になる場合

- 戦闘が連鎖して多くのチームが脱落し、フィールドに戦利品が大量に残る。

- 勝ち残ったチームも、インベントリ上限のせいでその大半を持ち帰れない。

- 「他のプレイヤーが“撃たない戦略”を採用している世界」では、「自分も撃たない」のが最適解になる可能性が高い。

- この状態が安定して続くなら、それはナッシュ均衡(一人だけ戦略を変えても、誰も得をしない状態)と見なすことができる。

そのため、戦利品ベースの効率だけを評価軸に置くならば、「自分からは撃たない」「相手が明確に敵対してこない限りは交戦を避ける」という消極的PVP姿勢の方が、平均的には高い期待値を生みやすい。

ARC RaidersにおけるPVPの位置づけ

以上の前提を踏まえると、少なくとも現行のARC Raidersでは、「PVP=常においしい行為」とは言いがたい。

個々のチームの期待値だけを見ても、先に撃ち合いを始めた側は、

- 全滅による戦利品の全損リスク

- 弾薬や回復アイテムの消費

- 漁り時間の圧迫

といったコストを負う一方で、得られる戦利品はインベントリ上限によって強く制約される。勝利しても、倒したチーム数に比例してリターンが増えるわけではなく、一定の上限で頭打ちになる構造があります。

ロビー全体で見れば、非交戦が多数派になったときに総戦利品量が最大化され、その状態から一部のプレイヤーだけが一方的に攻撃的な戦略へ切り替えても大きな得を得にくい、というのがARC RaidersのPVPです。

ここまでの話は「ロビー全体の効率」や「期待値」を基準にしたものです。

一方で、「戦利品をどれだけ持ち帰れるか」という一点に絞って考えると、ARC RaidersのPVPはゼロサム的な“奪い合いの手段”というよりも、本来プラスサムだった環境をマイナス寄りにねじ曲げてしまうトリガーになっていると言えます。

ARC Raidersが自然に生み出す「プラスサム空間」

上記は、ただの経済設計の話です。

そこにさらに効いているのが、「Don’t Shoot!」エモートのような明示的な“非交戦シグナル”です。

本来、見知らぬ他プレイヤー同士が遭遇した瞬間は、典型的な囚人のジレンマ1に近い状況になります。

- 相手を信じて撃たないと、こちらだけ撃たれて損をするかもしれない

- だから先に撃つ誘惑が常にある

- 互いにそう考えると、最終的に「双方が撃つ」という結果になりやすい

多くのPvPゲームでは、この構造がそのまま「見つけたら撃つのが正解」という文化を強化します。

しかしARC Raidersでは、

- エモートで「撃つ気はない」と視覚的に示せる

- それを互いに返し合うことで、即席の“不戦協定”を結びやすい

- 結果として、その場をゼロサム寄りの殺し合いから、プラスサム寄りの「棲み分けと共存」の場にしてしまえる

という仕組みが成立している。

重要なのは、これは単なる「ロールプレイ的な優しさ」ではなく、経済的にも合理性がある点です。

お互いに撃たなければ、

- 戦闘リスクを負わずに

- 弾薬や回復も温存しながら

- それぞれのルートでフィールド上の戦利品を回収できる

という、プラスサム寄りの結果に着地しやすくなる。

プレイヤーは、エモートや動きで非交戦の意思を伝えることで、自分たちのいる局所的な「場」をプラスサム寄りに“調整”していることになります。

そして、この「Don’t Shoot!で通じ合えるかどうか」自体が、コミュニケーションや駆け引きの面白さを強く押し上げている。

- 相手が本当に信頼できるかを読む緊張感

- 一緒にARCと戦って、そのまま別れるか、どこかで裏切るかという選択

- 無言のまま、互いに距離を保ちながら同じエリアを共有する居心地の悪さとスリル

こうした要素は、単なるキルレの上下や戦利品の効率とは別種の「ゲームの旨味」になっている。

『Don’t Shoot!』を軸にした空気づくりが面白さの根源

- Steam実績を見ると「10人ノックアウト」のPVP実績を取っているプレイヤーは4割ちょいで、約6割はほとんどPVPしていない、約2割は一度もプレイヤーキルしていないという分析が出ています。

- 一方で「一緒に帰還する」系の実績達成率は非常に高く、協力寄りの文化が強い傾向にあります。

- レビューでも「テクニカルな戦闘はあるが、全体としてはアプローチしやすい・手軽」「タルコフよりずっと親切な抽出シューター」「PvEとPvPのバランスが絶妙」といった評価が多数。

実際のプレイヤー行動やレビューを見ると、多くのプレイヤーはその損得を肌で感じ取り、PVE共闘寄りの遊び方を自然に選んでいるのがわかります。

ゼロサムかプラスサムかという枠組みは、その独特な空気を説明するためのひとつの言葉にすぎませんが、「なぜこのゲームのPVPは、あまり殺伐としたストレスにならず、それでいて緊張感は失われないのか」ということを考えるとき、ゼロサム/プラスサムの枠組みと、『Don’t Shoot!』を軸にした非交戦コミュニケーションが噛み合っている、というのがひとつの答えになると思います。

戦利品の構造だけを見れば、ARC RaidersのPVPはレイド全体の取り分を削りがちな仕組みになっているにもかかわらず、プレイヤー側はエモートと立ち回りで「どこまで協調し、どこから敵対するか」をその場ごとに調整しています。

その結果として、このゲームのPVPは、純粋な奪い合いというより、「プレイヤー同士の合意次第で、プラスサムにもマイナスサムにも振れうる場」として機能しているように見えます。

『Don’t Shoot!』は、その揺れ動くバランスをプレイヤー自身が選び取るためのスイッチであり、ARC Raidersという作品の手触りを決めている要素のひとつだと思います。

参考

https://www.reddit.com/r/ArcRaiders/comments/1ox5ubj/arc_raiders_is_basically_a_giant_gametheory

- 「囚人のジレンマ」とは、ゲーム理論におけるモデルの一つで、2人がそれぞれ相手と協力すれば最も良い結果が得られると分かっているのに、相手の裏切りを恐れて互いに自分だけが得をしようと裏切った結果、両者とも不利な結果に陥ってしまう状況のことです。 ↩︎

コメント