Mare Synchronos…いやぁ、私は使ったことないんですよ。

Penumbra必須のなんかツールでしょってくらいしか知らんかったんですが、結構うちのサイトが検索でヒットするようです。

FF14でのMOD利用がタブー意識強過ぎて、日本ではほとんど利用者いないから解説記事も無かったしね。

Mare Synchronos(マレ・シンクロノス)とは?

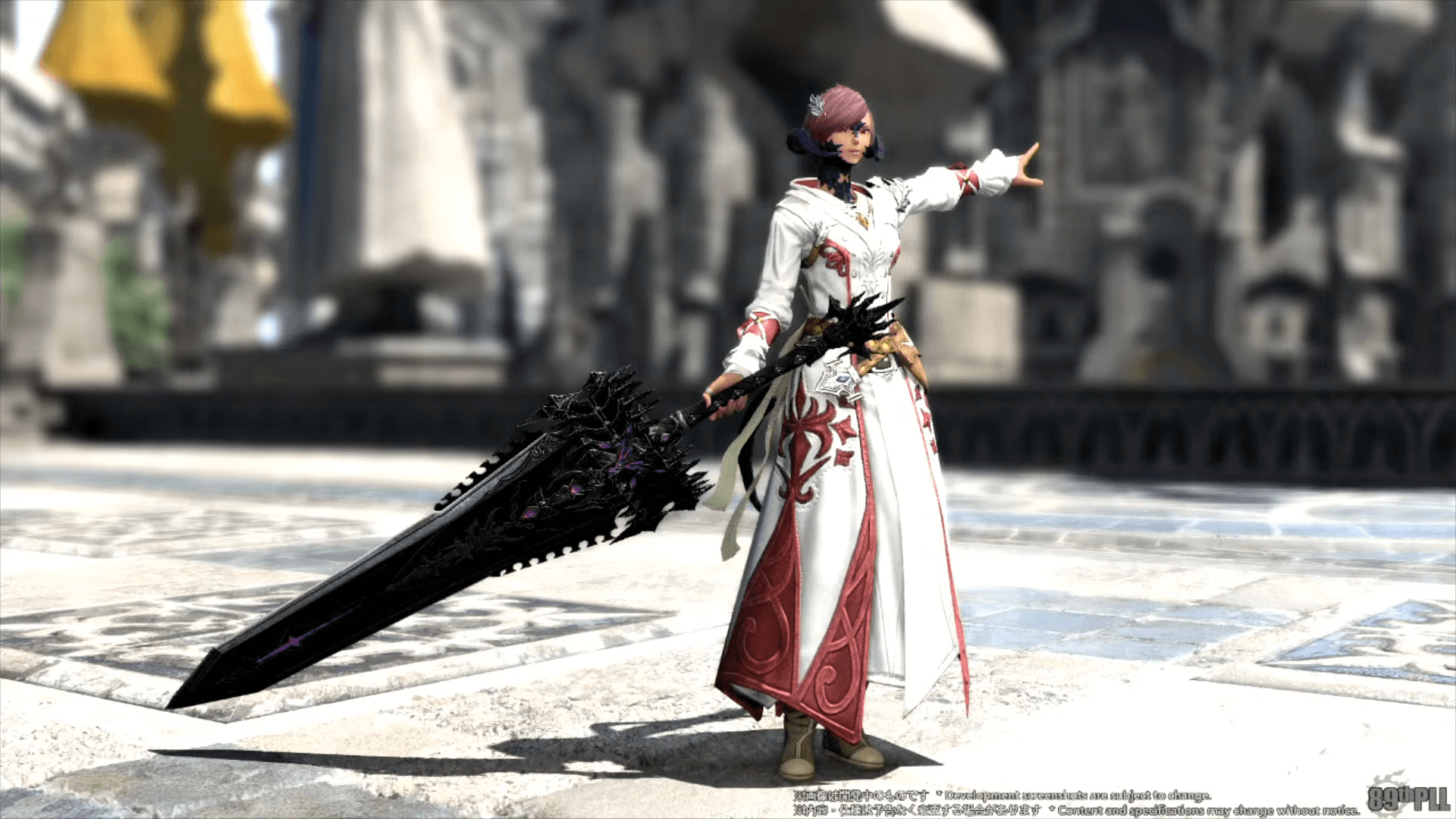

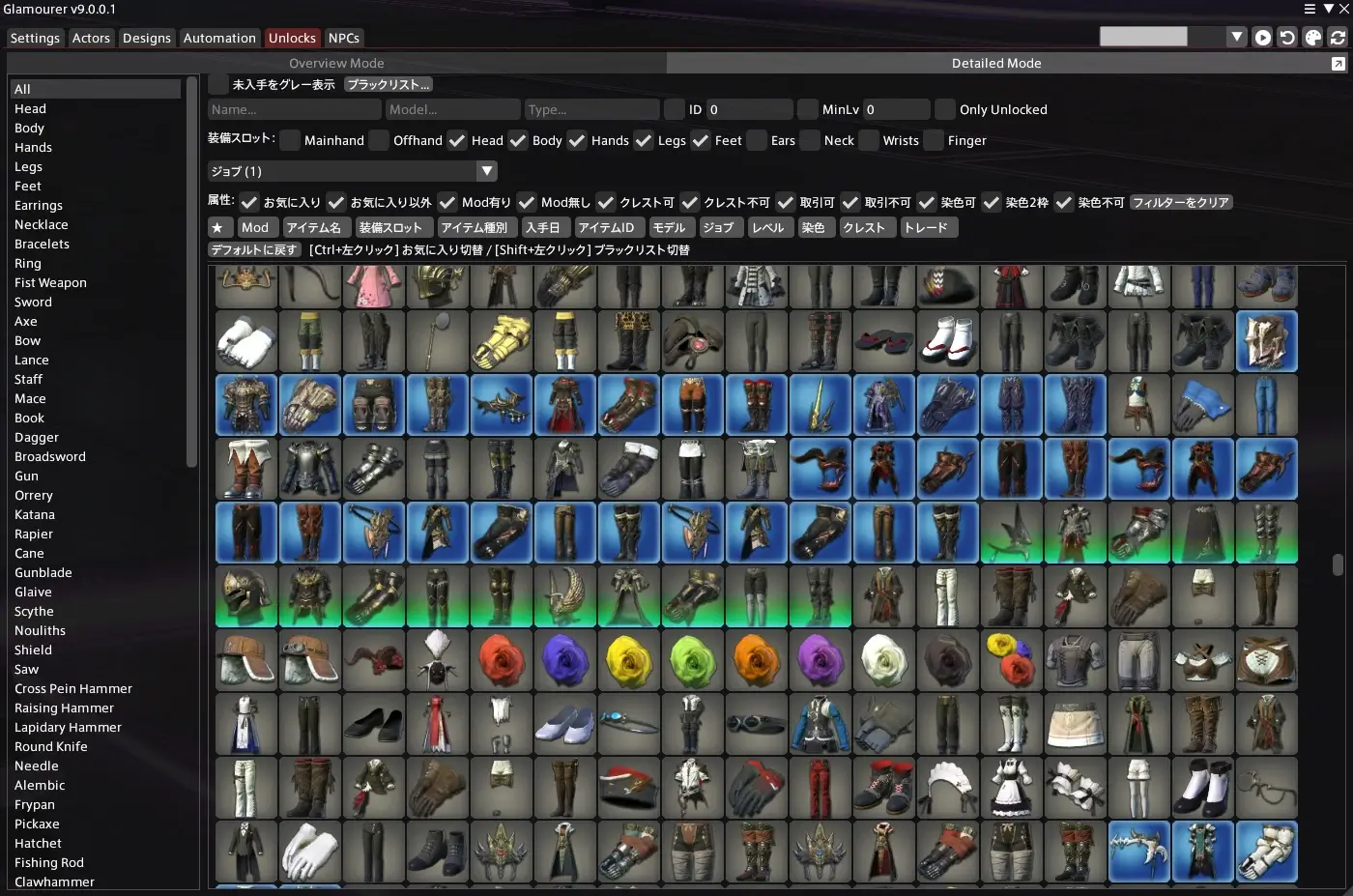

Mare Synchronosは、簡単に言えば「自分が導入しているModを相手の画面にも表示させちゃう」ツールです。通常、Modは自分のPCでしか見えませんが、Mareを使えばDiscord認証でペアリングした相手と外見データを共有できてしまいます。建前上は「ミラプリ合わせやロールプレイ支援」が目的とされていました。

2022年に公開されたDalamudプラグインで、DalamudとPenumbraが前提でした。従来は複数人で同じModを使うには、参加者全員が手動でファイルをダウンロード・インストールする必要があった。しかもMODファイルは容量がデカい。イベント主催者にとっては参加者への説明も面倒で、技術音痴は諦めるしかない状況でした。

Mareはこの問題を一気に解決しました。主催者がMODを導入してペアリングすれば、参加者の画面に自動で反映される。ファイルのやり取りも不要で、リアルタイムで同期される便利さは革命的でした。

“健全な”スクリーンショット撮影界隈では「全員が同じ衣装で撮影できる」夢のようなツールとして絶賛されてましたが…

当然エ〇目的で使われた

まぁ、言わずもがな…

自分が入れてるMODが勝手に相手側にも反映される。

しかも相手からもその状態で見える。

そりゃエ〇目的で使われるよなあ!

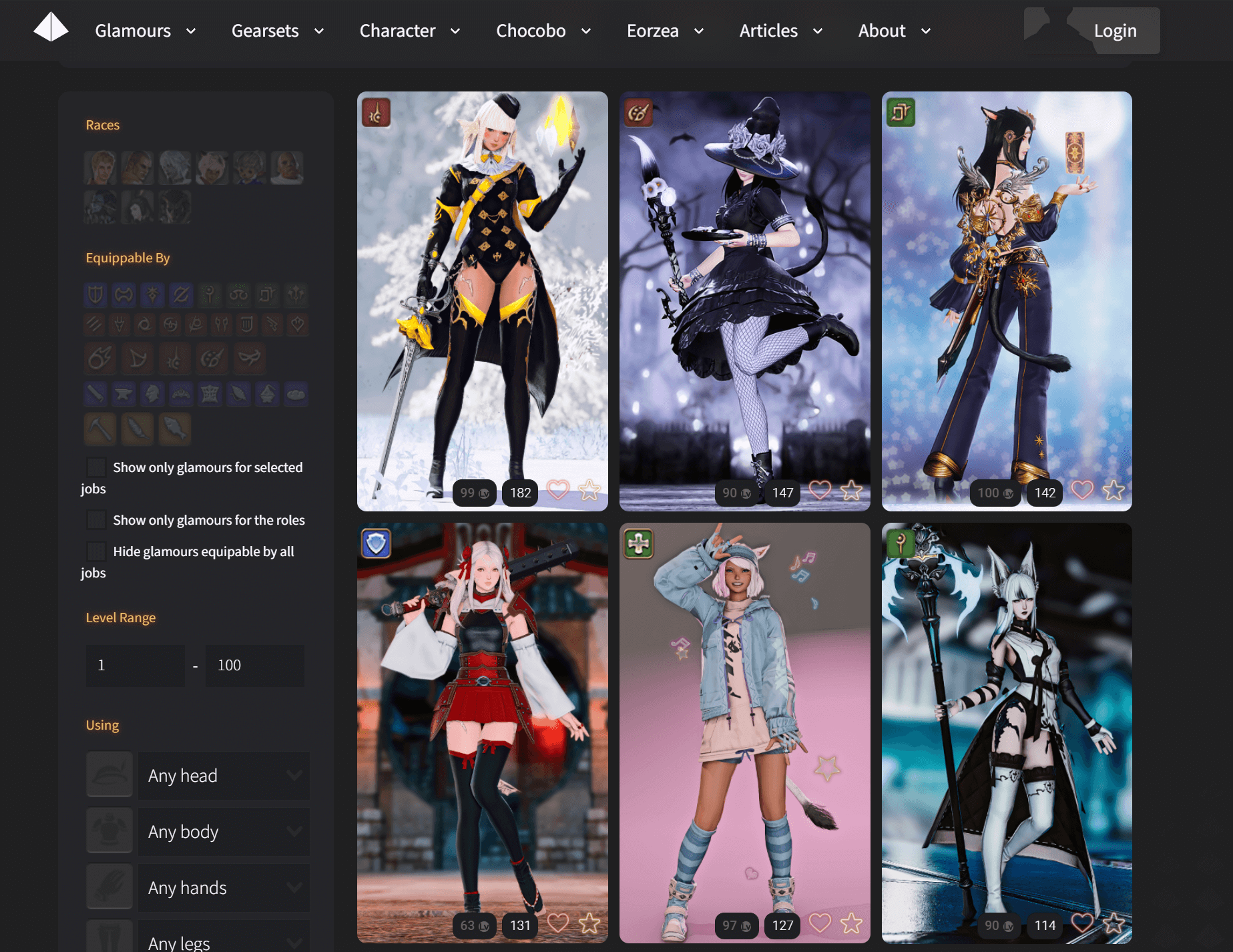

海外のロールプレイコミュニティでも広く使われており、Mateus Quicksands(Mare使用者のDiscord鯖)では「Mareが不具合を起こすと人が一気に減る」と言われるほど定着していました。

The Wildwood ClubやUnder the Moonlightといったナイトクラブでは専用のsyncshellが運営され、来場者向けに外見Modやカスタムアニメーション、VFXの同期サービスが提供されていました。定期的なイベントの演出にもMareが活用され、不可欠な存在となっていたようです。

また、Under the MoonlightではSFWとNSFWの両方を含むロールプレイサービスが宣伝されるなど、成人向けの利用も目立ちました。実際に「Consent is Sexy」というパスワードのsyncshellまで存在しており、その用途が公然化していたことがうかがえます。

NSFWとは?

NSFW(エヌエスエフダブリュー)とは、英語の「Not Safe For Work」の略語で、「職場での閲覧に適さない」「公の場で見るのに不適切」という意味です。インターネット上で、性的な内容、暴力的な映像、過激な表現など、職場や公共の場で閲覧すると不快感を与えたり、周囲に誤解を招いたりする可能性のあるコンテンツに対して使われる警告表示です。

どのようなコンテンツが含まれるか

NSFWと分類されるコンテンツは多岐にわたります。

- 性的な裸体や性的行動

- グロテスクな描写や暴力的なコンテンツ

- 過激な表現や不適切な言葉遣い

- その他、職場の倫理や規則に反する可能性のある素材

さらに問題なのが課金アイテムの不正利用。モグステーションで販売されている衣装であっても、Mareを通じて適用されることで、実際には購入していないプレイヤーが「課金装備を着ている姿」として他人の画面に表示されてしまいます。

これは本来、購入者だけが享受できるはずの体験を侵害する行為であり、Square Enixのビジネスモデルを直接的に損なうものです。

──エロ要素はブランドを傷つけ、不正共有は収益を食い潰す。これが20万人規模で広がっていたなら、運営が黙っているはずがない。

利用者の数

Mare Synchronosは、FFXIVの非公式ツールの中でも群を抜いて大規模な存在でした。

Discordの公式サーバには20万人以上が参加しており、アクティブユーザーも数万人から十万人規模と推測されています。これは単なるニッチな改造ツールではなく、もはやコミュニティの基盤そのものといっていい規模でした。

特に欧米サーバーでは、ナイトクラブ文化やロールプレイイベントの演出にMareが前提として使われることも珍しくなく、クラブが開けば「Mare必須」とまで言われるほど。つまり「入れていないと参加すらできない文化圏」が形成されていたのです。

なぜ今になって摘発されたのか?

FFXIV、特に吉田は昔から「ツール禁止」と口うるさく言っていましたが、UI改造やDPSメーターのような「自己完結型ツール」はグレーゾーンとして黙認されてきた。しかしMareは、他者の画面に直接影響を与える構造を持っていたため、そこが“見過ごせない一線”となりました。

さらに、以下の要素が重なっていたことも問題でした。

- NSFW利用の拡大

海外クラブ文化で成人向けイベントに多用されていた。 - 課金アイテムのただ見せ問題

モグステ衣装を未購入者が同期表示できてしまう。 - 開発者の身元特定

GitHubで本名が記載され、法的対応が可能になったとされる。 - 取り締まり強化の流れ

直前にPlayerScopeがC&Dを受けて停止されていた。

吉田直樹プロデューサーの見解

今回の件を直接名指しはしていないものの、吉田直樹P/Dは「MOD文化とMODツールの使用」について長文コメントを発表しました。そこで示された重要な線引きは次の2点です。

- 個人の責任範囲で楽しむなら容認できる

自分の画面の中だけで完結する遊び方なら、開発としても執拗に追跡することはしない。 - 第三者やサービスにダメージを与えるなら排除せざるを得ない

- 他人の画面に改造を反映する

- 課金アイテムを不正に表示する

- NSFWコンテンツを外部へ拡散し、法的リスクを招く

- これらは「第三者に迷惑をかけ、ゲームデザインを破壊する」行為であり、対応対象になる。

詳細は公式フォーラムで全文をご確認ください(公式コメントはこちら)。

つまり、Mareはまさにこの「線」を越えていたわけです。本人の善意や便利さは関係なく、結果的に他人の体験や公式の収益を侵害する構造を持っていたため、停止を求めざるを得なかった、というのが公式の立場。

その後の状況

Mare停止後、代替ツールがいくつか登場しましたが、どれも決定打にはなってません。

Etheirysは既存のMareフォークで、Discord認証を削除したバージョンです。技術的には動作しますが、セットアップが複雑で、同様の法的リスクを抱えてます。それに、もともとあった代替版なので「停止後に作られた」わけではありません。

GitHubには「MareSynchronos Mirror」「ottercorp/Mare-client」といったミラープロジェクトも立ち上がりましたが、ほとんどが開発初期段階で止まってます。27万人規模のサーバーインフラを維持するのは技術的にもコスト的にも大変ですし、何より法的リスクが高すぎる。

結局、多くのユーザーは手動でのMod共有に戻るか、諦めるかの二択になりました。Discord経由でのファイル共有、共有Googleドライブ、スクリーンショットベースでの見た目再現など、2022年以前の方法に逆戻りです。

コミュニティの分裂

この件でFF14コミュニティは大きく分裂しました。

(特に海外。日本は利用者が少なすぎる&アングラすぎてあまり話題にもなってない)

だいたいMare支持派が約6割、Square Enix支持派が約4割といった感じです。

Mare支持派は「創作の自由が奪われた」「企業の横暴だ」と反発し、Steam レビュー爆撃や購読解除で抗議しました。一方、Square Enix支持派は「規約違反なんだから当然」「これを機に公式の機能向上に期待」という立場です。

結論

Mare Synchronosの停止は、FF14における外部ツール文化の“ターニングポイント”となったと言えるでしょう。

今回の件でハッキリしたのは、

個人の環境だけで楽しむ範囲なら黙認されやすいが、

第三者に迷惑をかけ、ゲームデザインを破壊するものは確実にNG

という線引きです。特にスクエニの収益をつぶすようなものは早々に排除される(コンテンツ寿命を縮めるものや課金アイテムの迂回は、企業にとって直接的な打撃になる)

開発・運営はサーバーやスタッフを維持し続けるために安定した収益を確保する必要がある以上、「モグステーション装備を未購入のまま着せられる」「有料サービスと同等の体験をタダで提供してしまう」といった類のツールは真っ先に目を付けられる。

逆にいえば、「自分の画面だけで完結する遊び」や「他人の体験や収益モデルを侵害しない範囲」なら、黙認される余地が残されているとも言えるでしょう。UIを少し改良する程度のツールや、利便性を高める軽量化系のアドオンが見逃されてきたのは、その範疇に収まっていたからです。

もし今後も外部ツールを利用するなら、次の点は強く意識しておくべきでしょう。

- 個人の環境で自己責任で使う範囲にとどめる

- 他人の環境や体験を犯すことはしない

- MODを使用したスクリーンショットや動画をSNSにアップロードしない

- TwitchやYouTubeで配信中にMODが映り込まないようにする

- NSFWや権利的に危ういものは外に出さない

個人的な意見

私自身としては、ポストプロセッシングツールについての外部ツール問題という部分で書いたときと、考え方がほとんど変わっていませんので、こういうアングラなものを公(おおやけ)に他人と共有しまくる文化自体に抵抗があります。

シンプルに言えば、「やるならバレないようにやれ」これに尽きます。だからこそ、吉田プロデューサーの下記の意見には100%同意します。

二十年以上前から、個人が制作したMODツールによって、遊びの幅が広がり、そのゲームに対してポジティブな影響を及ぼしてきた例をたくさん見てきました。ただしそれは、「あくまでも個人の使用と責任範疇において」であること、また「ゲーム本体やサービスへダメージを与えたり、デザインを破壊するものであってはならない」というのが大前提です。これはゲーマーやMODツール制作者が守るべきモラルではないか、と思っています。

(中略)

プレイヤーの皆さんには、利用規約は守っていただきたいなとも思っています。それと同時に、あらためて「自分以外の第三者に迷惑をかけないこと」、「ゲーム本体やサービス、そのデザインに破壊的影響を与えないこと」の2点が、非常に大切であることをぜひ覚えておいていただけると嬉しいです。

MOD文化とMODツールの使用について – 吉田直樹

正直、Modがどうとか、シェーダーがどうとか、スクショ加工はセーフだのアウトだの……そんな線引きは無意味です。

自分のモニターの中で完結しているなら、それで満足では? なんでSNSに上げる??

結局のところ「ツールやMODを使うこと」そのものよりも、自分からSNSや配信で晒してしまう行為が一番危ない。

どんなにグレーなツールでも、ローカルで完結していれば運営にバレるリスクは小さいのに、

- スクショを上げる

- 動画配信で堂々と使う

- 使ってることを自慢する

──これで目を付けられる。炎上したり通報されて一発BANなんてのもこの流れ。

あと英語が読めないならツール使わない方がいいよホント。

Dalamudプラグインになんのリスクもないと思いすぎですよ。プレイヤー情報抜くのすげー簡単だからね。

コメント

コメント一覧 (1件)

まぁスクエニの対応は当たり前だよなぁ

これで文句言ってるほうが身勝手すぎる

自分は自作MOD(既存装備の改造&Hiポリゴン化程度ですが)作ってますが

SNSにはSS含め上げたことは一度もないっす

BlenderとTextoolsでチマチマと(笑)

最近はMOD作ってる時間のほうがプレイ時間より長いかも

たまに承認欲求がムクムクと膨らむこともあるけどそこは我慢

まぁMODの基本は「バレないようにヤレ」ですからね